保证工业用地本质下向存量要承载空间——福州工业园区提升改造的橘园洲模式探索

近年来,清华同衡参与了大量福州创新空间研究与实践,覆盖了主城区大部分工业园区。从前期积累,尤其是项目组2018年《福厦泉自创区福州片区空间发展研究》中发现,福州用于支撑创新产业活动的园区载体不仅比例极低(工业用地主城区仅10%左右),分布极为分散。中心城区各园更是建设年代较久、现状密度高。只有工业用地可以控制创新活动的可支付成本,因此,福州的“三创”活动(创新、创业、创造),必须在保证工业用地本质不变的前提下,向存量要承载空间。地铁车辆段选址于片区中部并即将建设,又正逢福州市工业园区提升改造政策部署,以橘园洲为试点,探索“福州模式”、破解工业园区提升改造的困局,成为十分紧迫的工作。橘园洲片规划提升是福州市传统工业园区低效工业用地盘活利用的破冰点,也正是我院对福州创新空间从规划研究到提升实践探索的重要一环。

以橘园洲为起点,开启的不仅仅是园区增容可行性路径研究,更是福州产业创新振兴、产城融合复兴的模式探索。福州各个园区发展程度各异,橘园洲模式不可能简单复制。因此,分散的园区如何在整体目标指引下统筹个性与共性、形成合力与分工,园区与城市功能怎样融合,都是必须提前谋划的议题。

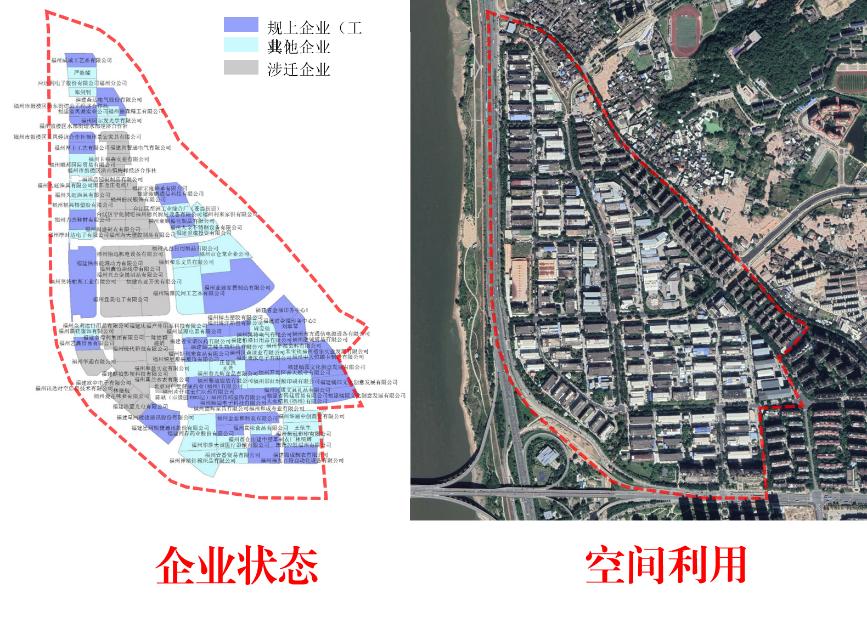

2. 具体到橘园洲片区内部,企业运行状态、与空间利用现状极其复杂,如何评估?

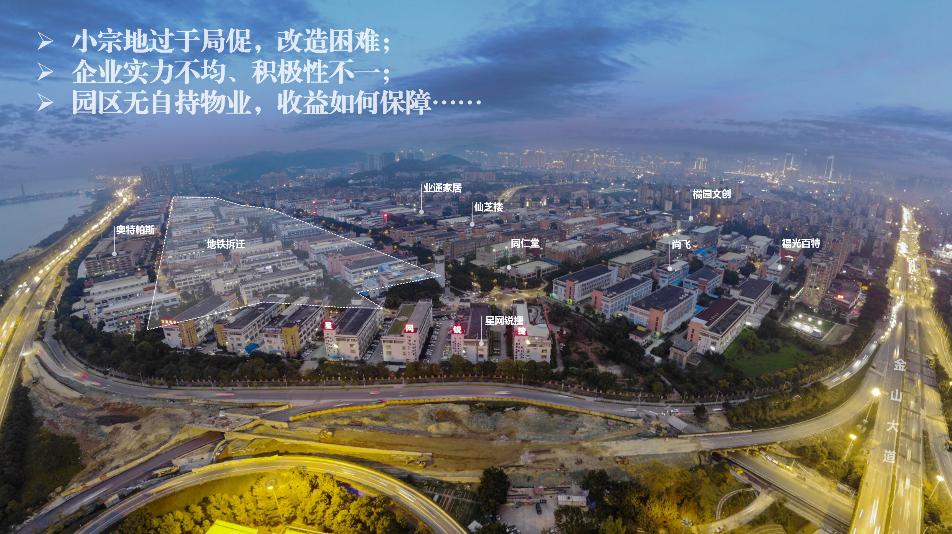

橘园洲片区城市设计范围119.04公顷,除去地铁编组站上盖占地,可用于升级的工业用地面积52公顷。小园区里容纳了153家业主单位,1403家实际运营企业;宗地尺度极小,1-2栋建筑为一宗地,1栋标准厂房内3、4家业主的情况极为常见。管委会不持有物业,对园区的实际管辖极为有限。由 “地主”做生产不赚钱,出租收益反而更可观,过半工业用地已经不姓“工”,出租出去的业态更不可控,造成工业用地资源间接流失。

管委会权限、财力有限,一直想出台退出机制收储差企业、或者激励机制促进好企业自主更新,但是如何评价企业孰“优”孰“劣”,哪些企业应收储退出,哪些又该激励自主更新,两道“线”如何划定一直难以解决。

具体的提升改造工作更是困难重重,小宗地之间互相制约,一栋楼加建2层,可能就会影响相邻企业采光,扩建一个柱距,可能就会影响消防通道。企业积极性不一,提升为创新型用地,给予增容政策,但补交土地金让企业犹豫不决;保持工业用地性质不变,福建省要求容积率不超过3.0,提升空间有限;企业实力不一,占地大、实力强的企业更多想自主更新,园区给政策即可;小企业既无自主更新的实力,又由于宗地面积过小,无自主更新的空间。另外,按福州政策,只增容不另收费,改变土地性质为创新型用地,才需要补交出让金;园区大力推进提升改造,自身收益如何保障才能维持运营?究根结底归结为:

同时,橘园洲片还需要协调建筑面积约20万平方米的地铁车辆段上盖,留给园区的增容空间还有多少?增容的天花板又在哪里?

站在“产、企、人、城”共赢共建共治,构建命运共同体的城市复兴价值高度,由“整体性思考”视野宽度,以“三创引领”、“园城共荣”的策划激活全城;以各园、各片协调融合带动产业发展与城市功能升级;以园区内“地块试点+政策试点”的空间与政策设计,提供一个复合权属、多元主体、综合施策、有序推进的、以产业园区全面激活全城发展的系统解决方案。,在高新技术产业集聚大定位下,统筹各个园发展诉求,注重错位发展与功能协同,明确分园定位与主导产业;围绕橘园洲片现状优势企业升级与科技创新产业培育,选择电子信息、人工智能、新一代信息技术作为产业突破。

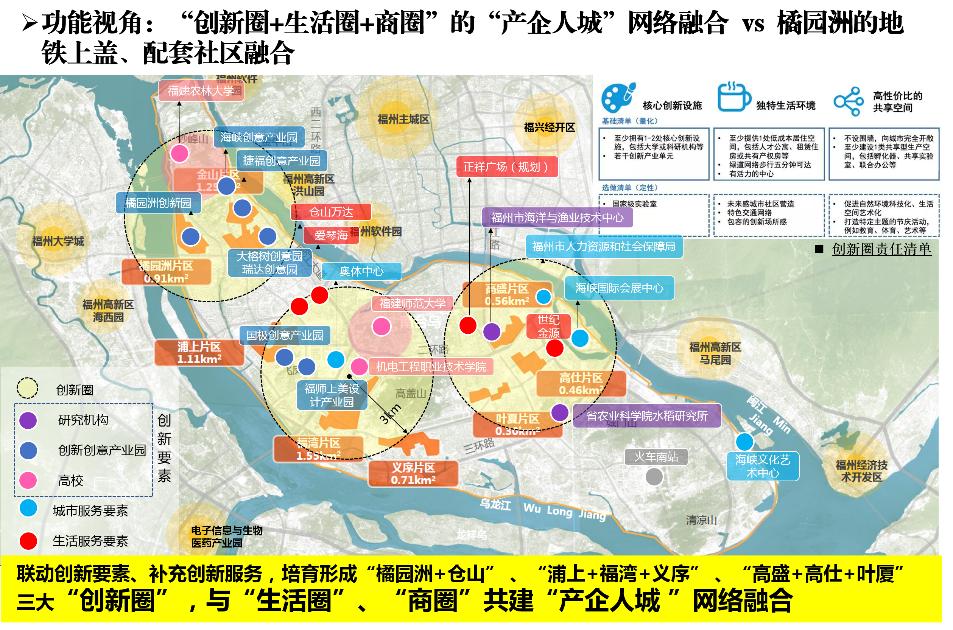

,协调“创新圈+生活圈+商圈”的“产企人城”网络融合,为全区创新发展提供引导;园区内部通过对接功能业态与景观廊道,协调地铁车辆段上盖方案;结合配套社区,协调人才公寓与社区服务配套。

联系大学城、海西园、软件园、马尾园等中心城区园区,构建市域层面沿闽江、乌龙江科创走廊。联系城市尺度创新轴线与文化轴线,通盘考虑各个小碎园区与城市特色空间的融合。

2. 运用“双评估”,建立园区企业运转状态+空间利用状态数据库,精准识别每一个企业状态与每一宗地增容难度

通过建立园区企业运转状态数据库,甄选包括企业规模、生产效率、发展前景、土地需求等企业发展核心指标,评估企业状况,划分优质企业、一般企业及低效企业。以各宗地空间利用状态数据库,分析企业占地、建筑质量、地块利用效率等空间利用核心指标,评估企业地块增容升级难度,精准识别企业状态与宗地增容难度。

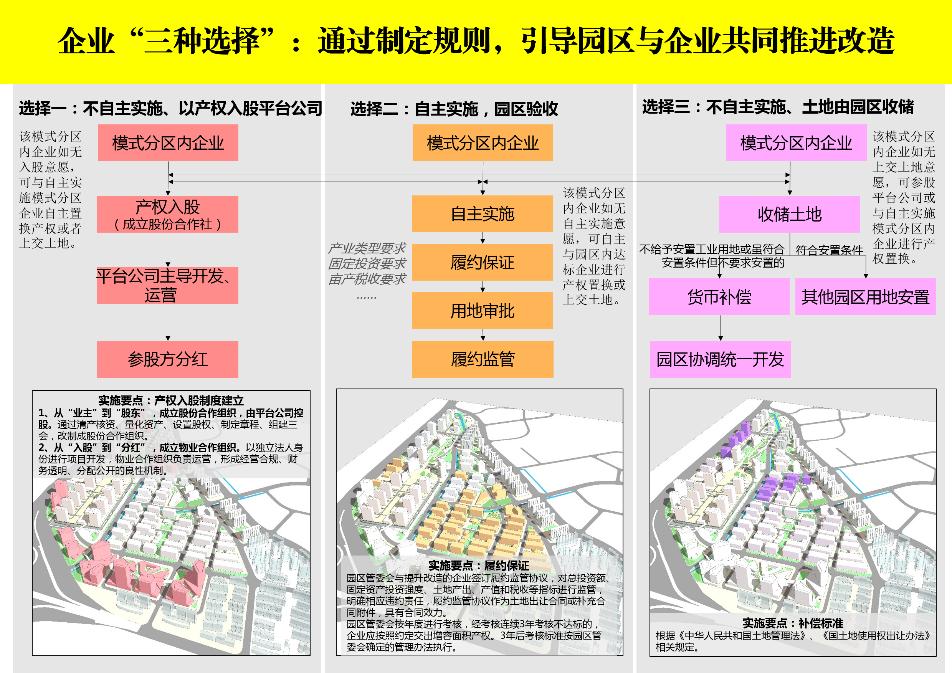

3. 提升改造“三个模式”、给企业“三种选择”、予园区“三项收益”,考量各方利益,共商实施路径

通过“双评价”结果,提出“重点区域整体重建、企业自主联动改建、战略收储择机开发”三个模式。匹配城市设计方案响应。

“重点区域整体重建”模式以平台公司或某一家大企业主导推进,以地块整体开发为核心思路,以大中体量、组合式的创新建筑,突出创新功能的复合与园区门户形象的打造。模式充分考虑企业地籍情况,以政策推进自主改建或组合改建。在保证整体空间形态前提下,以现状标准厂房改建或组合,满足不同企业之间联动共建需求。

通过制定规则,引导园区与企业共同推进改造;对于不同的企业意愿,提供三种不同选择:一是企业不自主实施提升改造,以产权入股,平台公司控股主导开发运营;二是企业自主实施,园区验收监管;三是土地收储,企业获得货币补偿或用地安置,园区统一开发管理。

引导园区承担包括平台搭建、规划管理、监督管控、产业服务四大核心职责,以三类主要收益维持运转:一是土地变性(由工业用地转为创新型用地,容积率增加)的出让金收益;二是增容后的物业返还,企业利用自有用地重建的,除贡献土地或建筑面积外的“增容部分”,不超过10%的物业面积以1000平米为基本分割单位返还园区自持;三是企业提升后的税收,支持园区运营。

综合考虑橘园洲片临近三环,外部路网接入难度大,内部宗地小,道路拓宽困难的情况,从仓山区层面综合各园升级,模拟增容后交通压力,判断增容强度。从控规单元层面进行设施升级,为增容提供足够的设施支撑。

现阶段,橘园洲片控规调整成果业已批复,地铁涉迁地块已拆迁完成,正在推进企业安置与园区提升实施工作。橘园洲是全市工业园区转型工作推进的标志与突破。项目推进过程中,橘园洲作为福州市全市工业园区转型升级试点获得批复,同时包括工业用地增容标准认定审批机制等在内的一系列政策文件相继出台。橘园洲的经验推广至金山工业区、仓山功能区各园、晋安区福兴经开区等中心城区其他园区,有效促进了福州市低效工业用地盘活利用与产业升级。

版权声明:本文由福州厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793